2023年度 NESヒューマンスキル研修

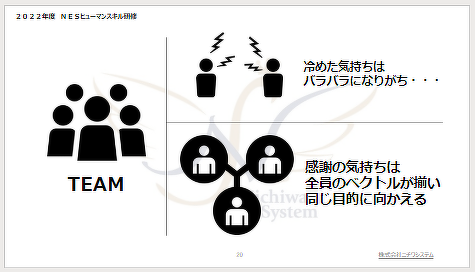

昨年度は『ニチワマインドを高める』という大テーマで研修を行い「感謝」「聞き入れる耳」「誠実」について研鑽を深めましたが、今年度のテーマは趣向をガラリと変えて、皆が楽しみながらコミュニケーションが活発になることを願い以下のタイトルにしました。

『withコロナに向けてコミュニケーションの輪を広げる』~ニチワパークで楽しく話そう!!楽しく学ぼう!!~

今年も年6回、ニチワメンバーとしての人間力とチーム力を高める目的で行います。

第1回 「AI絵師になろう!」 (2023年6月9日)

- 常本講師 「オリエンテーション」「AI絵師になろう」

- 本年度テーマ、目的、取組み日程や要領など説明。

- 今回は巷を賑わしている生成AIを使ってイラストを描くということに挑戦してみる。

- A. 呪文当てゲーム

- 講師が5つのプロンプト(呪文→命令したキーワード)を与えて作成したAIイラストについて、その場で呪文を当てるというゲーム。

- 各自がチャットへ思い思いの言葉を記入して盛り上がりました。

- B. イラスト伝言ゲーム

- 6チームに分かれ、各1番手の人だけが講師の元に集まり、講師が作成したAIイラストを見せる。1番手の人はそのイラストがどんな呪文で作成されたかを推測して完成したイラストを自分のチームに持ち帰る。

- 2番手以下の人達は、講師が示した元イラストを想像して近づけるため、呪文に修正を加えながら再構成していくというゲーム。

- 元イラストとは程遠いものもあり、笑いあり、むずかしさあり、AIの限界を感じたりと勉強になりました。

第2回 「chatGPTで遊ぼう!」 (2023年7月14日)

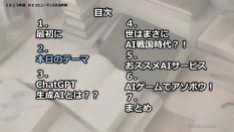

- 田原講師「アイスブレイク」「今回のテーマについて説明」「生成AIについて」

- 積み木式自己紹介を行いました。

- 指名された人は直前の人の特徴的な部分を先に紹介してから自分の紹介を行うという連鎖式の紹介方法。

- よく相手のことを聞いていないと紹介できないのでヒアリング力が鍛えられます。

- 今回の資料はほとんどAIの力を借りて作成しました。

- 注目を浴びている生成AIトは何か、どんな会社が提供しているのか、それらはどんな特徴かについて説明があり、AIの人工ヴォイスとの掛け合いで説明が進行しました。

- A. 理想の○○を見つける

- 友人・異性・人材などを例として、自分の対象を絞ったうえで、画像生成AIへ入力します。

- プロンプト内容と返ってきた画像をアップ用シートに貼り付け。

- 講師からそのプロンプトと画像に対する感想と解説がありました。

- 各人各様の特徴があり、プロンプトによる微妙な答えの変化を勉強しました。

- B.チャットPDFクイズ大会

- チャットPDFのソフトを立ち上げて、指定のPDFファイルをドロップしてソフトに理解させる。

- 講師から出る問題の答えを見つけるためのプロンプトを考え入力して答えを求める。

- 各人のプロンプトと答えをチャットにアップして完了。

- こちらもまた各人各様で、講師以上に上手く答えを引き出す方法のアドバイスがありました。

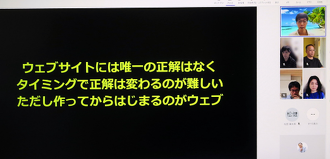

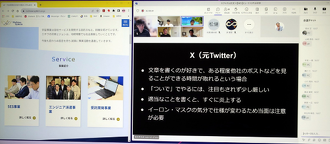

第3回 「人と繋がるWebサイト研修」 (2023年10月13日)

- 坂本 邦夫 外部講師 「自己紹介」「ニチワのホームページについて」「ホームページのアクセス状況」「インスタ」

- 本日の講師は、WEB制作会社の坂本邦夫先生です。

- 坂本氏は、2015年にニチワホームページのリニューアルを担当していただき、それ以降メンテでお世話になっています。

- 10月12日は先代社長の命日であり、その日に合わせてホームページのリニューアルをリリースしました。

- 制作途中、ヒヤリングを重ねる中でニチワの強みが見つかりました。それは宇宙事業への挑戦(NSL)と社員の根っこ研修(NES)です。

- 人は画面を見て、2秒以内に理解できないと次のページに飛んでしまう傾向があります。

- 誰がこのホームページを観るのか、その人たちに対してアピールするものを提供しなければホームページの効果はないということでした。

- 今回のリニューアルではアイキャッチとなる写真や数字を多く使い、説明文章はできるだけ簡潔にするなどつかみ部分を強化する工夫をしました。

- インスタを継続的に発信することも効果を上げる方法のひとつである。

- みんなで記事の題名を考えてみよう(チャットへ書き込み)

- 意見を参考にさせてもらうことになりました。

第4回 「カードゲームで遊ぼう!!」

※マジックもあるよ! (2023年12月08日)

- 常本 正 講師

- 「なんと講師がマジックを披露!?」

- ホテルサンホワイトにてリアル開催となった12月の研修ですが、マジックショップ・魔法の杖にて伝授していただいたマジックを講師自ら披露し、大いに場が盛り上がりました。

- 「カードゲームで遊ぼう」

- リアル開催ということで、5チームに分かれてチーム戦を行いました。

- A. ザ・マインド

- 配られた数字の書かれたカードを少ない順に出していくチーム協力型のゲーム。

- 自分が所持している数字を直接言ってはいけない。

- 様々な方法で皆の所持しているカードを推理する様は、さすがIT系といったところでしょうか。

- 数字を探るアイデアが勉強になりました。

- B. ビス20

- 1~20までの数字を順番に言うだけのルール。

- ですが、1ループごとにランダムな数字に対し様々なアクションが増えていくゲーム。

- チーム代表から1名選抜し、ミスすればいライフを失う。

- ライフが3つ無くなれば退場となる。

- どんどん複雑になって、まともな数字をいうことが少なくなっても耐えるメンバーに大盛り上がりでした。

- C. 絶対に笑ってはいけない音読

- 有名な昔話を順番に淡々と音読するゲーム。

- ですが、読み上げるメンバーには「ギャル語で」等の様々な指示が与えられる為、笑わずに聞いていることが困難になってきます。

- 以外なメンバーが約になりきっていたりと、笑いと驚きがあったゲームでした。

リアル開催となった今回ですが、久しぶりに会えたメンバーとゲームを通じて楽しくコミュニケーションが取れました。

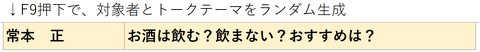

第5回 「AIでアソボウ!!」 (2024年2月9日)

- 田原講師

- アイスブレイク

- 今回はシンプルに「雑談」を行いました。

- 研修チームで作成したランダムルーレットにより、発表者とトークテーマを決定します。

- 「AIでプレゼン資料をつくってみよう」

- 第2回「ChatGPTで遊ぼう!」からの発展形としてAwo活用しながらプレゼン資料をつくる研修を実施

- 実際に提供されているAIサービスを例に、プレゼン資料を簡単に作る方法を説明

- A.「自己紹介」をテーマにプレゼン

- 入門編として自己紹介をテーマに、年齢/出身地/趣味などに触れたプレゼン資料を作成。

- テーマはシンプルであるものの、ほとんどの受講者にとってはAIでプレゼン資料を作成すること自体が初体験でした。

- 各自苦戦しつつもしっかりと資料を作成することができました。

- 資料を全体に発表し、共有するワークでもあったため良い経験となりました。

- B.「自分の現場」をテーマにプレゼン

- 次に上級編として「自分の現場」をテーマにプレゼン資料を作成。

- プロジェクト名/受注先/作業概要など、各自が実際に現場で従事している内容をベースにプレゼンを実施するワーク

- 「自己紹介」で手慣れたためか、前回よりもクオリティアップした資料を見せてくれました

- ゲーム:Gartic Phone

- 最後は思いきり遊ぶことを目的にブラウザゲームに挑戦!

- 内容は「絵→文章(お題)→絵→文章(お題)」というように絵と文字で交互に伝えていく伝言ゲーム。

- 他のプレイヤーが記載した絵/お題が脈絡投げ込まれてくるため、揺れ幅が周囲を笑いの渦に巻き込みます。

以上のように、本日の研修では生成AIについての基礎勉強と上手く活用する方法を遊び感覚で楽しく学ぶことができ、実務にも直結する研修内容のあと仕事から離れたゲームで肩の力を抜いてもらうという楽しめる研修となりました。

最後に振り返りアンケートを記入して本日は修了。

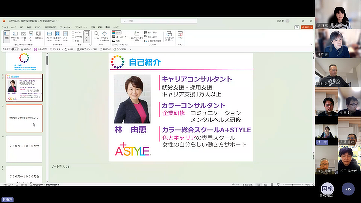

第6回 「カラーコミュニケーション」 (2024年3月8日)

- 本日の講師はカラーとキャリアの専門スクール A+STYLE

- エースタイルの林由美先生です。

- 色を使ったコミュニケーションということで、全員がどういった内容になるのか興味深々でした。

- 世の中に色は何色ある?といった質問でチャット欄を用いたコミュニケーションを行い「256色」や「512色」といったITならではの答えが出る中、正解は750万~1000万色といった答えであり、最初から全員の度肝をぬかれました。

- 私は何色?あなたは何色?ゲームを行い4チームに分かれて、それぞれ自分が思うイメージカラーと相手が思うイメージカラーについてディスカッションを行いました。

- 自分が持つイメージカラーに対して相手からは全く異なるイメージカラーで見えているメンバーもいて、自分が周りからどのように映っているかを皆さん再認識していました。

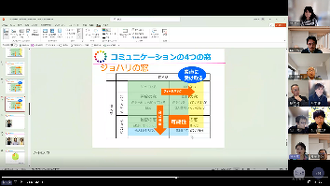

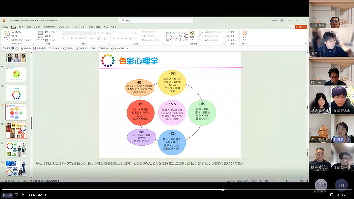

- コミュニケーションの4つの窓

- 「ジョハリの窓」という考え方を学びました。

- 「自分は知っているが他人が知らない自分」や「他人が知っていて自分が知らない自分」を自己開示やフィードバックで広げていくことで自分も他人も気づいていない自分「未知の窓」が広がっていくことを学びました。

- 色彩心理学として色のもつ意味合い

- 赤色:積極的、行動的、目立つ

- 黄色:明るい、楽しい、開放的

- 緑色:自然、平和、協調性

- 青色:冷静、集中、信頼

- このような感じです。それぞれの色を使った企業のデザインは、色のもつ意味合いをうまく活用しているのだと知りました。

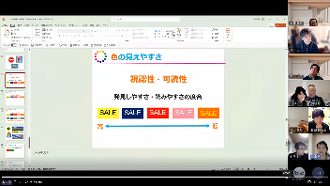

- 色のユニバーサルデザイン

- 多種多様な時代に誰が見てもわかりやすく、見えやすくする必要があり地下鉄の路線なども色や記号や文字等を使い、わかりやすくする工夫がなされている。

- 色の重ね方ひとつで見えやすさが変わる。

- 街中に溢れている看板や表札等も視認性や可読性を考慮して見やすく工夫がなされていることを学びました。

今回の研修の学びやこれからの活用法についてしっかりヒアリングを行い、最終回に相応しい研修となりました。

今年度は以上です。来年度からもお楽しみに!!!